Les cinéastes en documentaire cherchent à filmer les gens dans l’intimité et dans l’action, sur le vif… mais aucune caméra ne les satisfait. La caméra Aaton répond à leurs besoins. Elle est l’aboutissement de recherches visant à produire une caméra relativement légère. Conçue pour être portée à l’épaule par l’opérateur, elle permet d’enregistrer le son et l’image simultanément sans avoir besoin de câble.

Tu peux te reporter à la section « ressources additionnelles » si tu souhaites consulter un glossaire des termes techniques.

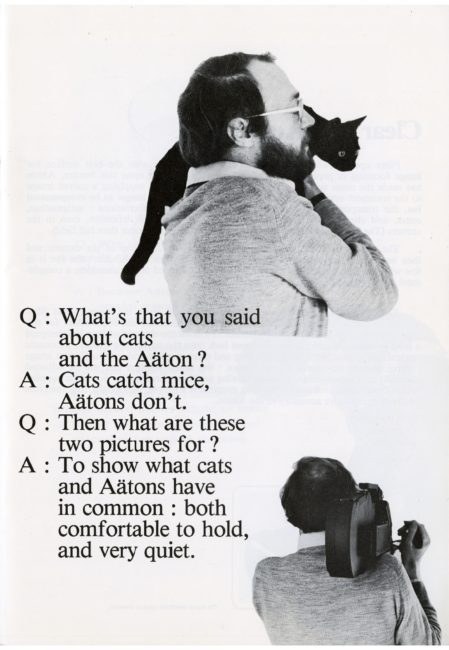

Un chat sur l’épaule pour filmer sur le vif

Bien sûr, la Aaton n’a rien d’un vrai chat, conçue pour être posée sur l’épaule de l’opérateur, elle permet une plus grande proximité avec son corps et celui des personnes filmées.

Créée en 1972 et encore très utilisée aujourd’hui, l’ergonomie de la Aaton propose à l’opérateur confort et stabilité lors du tournage.

La Aaton incarne un des aboutissements des recherches initiées au tournant des années 1960 visant à produire une caméra légère et synchrone. Quelques avancées technologiques majeures ont fait sa renommée, dont : la synchronisation de l’image et du son, le mécanisme silencieux et la légèreté de l’appareil, le changement rapide de magasin, l’inscription du timecode sur la pellicule…

La Aaton constitue une nouvelle étape dans la volonté des cinéastes documentaires des années 60 qui souhaitent créer un cinéma léger et synchrone. L’opérateur peut enfin capter sur le vif des paroles et des gestes de personnes évoluant dans leur environnement. Ils constituent de petites équipes pour proposer des films loin de « l’esthétique figée des beaux documentaires » (Bouchard 2012, p. 79). Les réalisateurs évitent les scénarios préétablis et préfèrent déterminer un angle d’approche en fonction des sujets choisis. Le directeur de la photographie privilégie l’éclairage naturel et au moment du tournage. L’équipe évite l’ajout de commentaires à la bande-son.

Exemples de films tournés avec la Aaton

De nombreux films tournés au Québec, en France et aux États-Unis l’ont été avec la Aaton, mettant à profit les caractéristiques de cette caméra.

Liberty Street Blues réalisé par André Gladu en 1988

Narrateur : Éric Gaudry

© ONF

Un portrait énergique et coloré de La Nouvelle-Orléans : ses musiciens, jeunes et vieux, ses fanfares, ses traditions et sa culture.

Liberty Street Blues

Réalisé par André Gladu, avec Martin Leclerc à la caméra, Liberty Street Blues est un exemple de documentaire imprégné de la philosophie du cinéma direct. On remarque l’importance de l’immersion de l’opérateur dans la parade. Martin Leclerc et sa Aaton juchée sur l’épaule sont très mobiles et se faufilent avec aisance à travers la foule. Il passe de l’intérieur du bar à la rue en un seul mouvement. Cette caméra lui permet de filmer sans contraintes et le preneur de son, lui aussi libre de ses mouvements, peut le suivre à bonne distance. Le caméraman filme les parades à la hauteur des gens, au plus près des musiciens et des danseurs.

Liberty Street Blues réalisé par André Gladu en 1988

Narrateur : Éric Gaudry

© ONF

Un portrait énergique et coloré de La Nouvelle-Orléans : ses musiciens, jeunes et vieux, ses fanfares, ses traditions et sa culture.

Note : Les informations placées entre crochets décrivent le contenu visuel et audio de l’extrait. Le reste du texte correspond à la narration et au dialogue. Les passages en anglais ont été librement traduits.

[1 plan-séquence de 0:48 minute.]

[Intérieur d’un bar, jour. États-Unis, Nouvelle-Orléans. Couleur.]

[Musique d’ambiance jazz.]

[La séquence débute à l’intérieur d’un bar. Un homme joue au billard.] [Son des boules de billard qui s’entrechoquent.]

[Le spectateur a le même point de vue subjectif que l’opérateur qui porte la caméra à l’épaule. L’opérateur avance vers la porte l’extérieur.]

[Son de foule continu. Plusieurs discussions et applaudissements s’entremêlent tout au long de la séquence.]

[En traveling avant, l’opérateur sort du bar et se dirige dans la rue. Au même moment, un homme entre dans le bar et s’adresse à une femme dans l’embrasure de la porte.]

They are getting ready to start, dear. [Ils s’apprêtent à commencer, chérie.]

[Maintenant à l’extérieur, l’opérateur commence à déambuler dans la rue. En se déplaçant, il filme les gens qu’il croise. Ils sont entassés en attendant la reprise de la parade. Deux hommes se donnent une poignée de main. Un homme fait un signe de paix à la caméra.] [Decrescendo de la musique.]

Deux heures et demie. Premier arrêt. Il y a quatre ou cinq temps d’arrêt pendant la parade. Les musiciens se font payer la traite.

[La foule est dense. L’ambiance dans la rue est aux conversations enjouées et aux rires. Les gens sont en costume d’apparat, vêtus de chapeaux et vêtements colorés. Ils ne portent pas attention à la caméra qui se faufile aisément et avec une grande fluidité entre les gens. La séquence se poursuit et montre maintenant un musicien du groupe Young Tuxedo discutant avec un homme plus âgé qui participe également à la parade. Le musicien tient un trombone.]

[Bruit de foule et sons de claquements de mains en crescendo.]

[Gros plan sur deux jeunes filles, de profil, qui font des jeux de mains. Après une première partie, la jeune fille de droite crie.]

Foul! [Faute!]

[Les jeunes filles reprennent les jeux de mains rapides, pour une seconde partie. Après avoir manqué un enchaînement, elles s’arrêtent et se regardent.]

[Fin de l’extrait.]

Liberty Street Blues réalisé par André Gladu en 1988

© ONF

Un portrait énergique et coloré de La Nouvelle-Orléans : ses musiciens, jeunes et vieux, ses fanfares, ses traditions et sa culture.

Liberty Street Blues

Réalisé par André Gladu, avec Martin Leclerc à la caméra, Liberty Street Blues est un exemple de documentaire imprégné de la philosophie du cinéma direct. On remarque l’importance de l’immersion de l’opérateur dans la parade. Martin Leclerc et sa Aaton juchée sur l’épaule sont très mobiles et se faufilent avec aisance à travers la foule. Cette caméra lui permet de filmer sans contraintes et le preneur de son, lui aussi libre de ses mouvements, peut le suivre à bonne distance. Le caméraman filme les parades à la hauteur des gens, au plus près des musiciens et des danseurs.

Liberty Street Blues réalisé par André Gladu en 1988

© ONF

Un portrait énergique et coloré de La Nouvelle-Orléans : ses musiciens, jeunes et vieux, ses fanfares, ses traditions et sa culture.

Note : Les informations placées entre crochets décrivent le contenu visuel et audio de l’extrait. Il n’y a pas de dialogue dans cet extrait.

[1 plan-séquence de 0:43 minute.]

[Extérieur dans une rue lors de la parade, jour. États-Unis, Nouvelle-Orléans. Couleur.]

[Ambiance de foule dans la parade.] [Plan d’ensemble de la foule dense. Les gens sont en costume d’apparat. Les musiciens tiennent leurs instruments et commencent à jouer. Les danseurs sont devant les musiciens et ouvrent la parade en rythme.]

[Un coup de sifflet retentit et le classique de la musique jazz Bugle Boy March est joué par les musiciens.]

[Le caméraman cadre les jambes du danseur qui porte un pantalon blanc. Il tient dans ses mains deux couronnes de fleurs qu’il manipule en rythme. Puis, plan d’ensemble à nouveau sur les autres danseurs et les musiciens à l’arrière-plan.]

[Fin de l’extrait.]

Le Roi du drum réalisé par Serge Giguère en 1991

© Les Productions du Rapide-Blanc

HHéros populaire de l’Est de Montréal, être passionné, entier et naïf, Guy Nadon, c’est le rythme incarné. Un batteur de jazz qui frappe sur tout ce qui fait du bruit. Un roi de l’improvisation musicale, mais aussi un roi de l’improvisation tout court, tenant parfois des propos à la limite du surréalisme. Un « patenteux » qui fabrique ses propres batteries, et construit son propre univers lorsqu’il se retrouve derrière un drum. Un univers débridé, à l’image du Montréal des années 50, celui des clubs de nuits de Montréal, celui de l’âge d’or du jazz au Québec (Productions du Rapide-Blanc).

Le Roi du drum

Réalisé par Serge Giguère qui est aussi à la caméra, Le Roi du drum permet de comprendre l’importance de la relation tissée entre le caméraman et les personnes filmées. Pour pouvoir filmer avec fluidité dans l’intimité de Guy Nadon et Vic Vogel, dans cet espace intérieur relativement exigu, il faut que le caméraman développe une relation de confiance avec ceux qu’il filme. De cette relation de confiance naît un espace de jeu, entre mise en scène du réel et purs moments de fiction. Cela permet à Ti-Guy, batteur de « drum », de montrer l’étendue de son talent et d’avoir la lumière qu’il mérite.

Le Roi du drum réalisé par Serge Giguère en 1991

© Les Productions du Rapide-Blanc

HHéros populaire de l’Est de Montréal, être passionné, entier et naïf, Guy Nadon, c’est le rythme incarné. Un batteur de jazz qui frappe sur tout ce qui fait du bruit. Un roi de l’improvisation musicale, mais aussi un roi de l’improvisation tout court, tenant parfois des propos à la limite du surréalisme. Un « patenteux » qui fabrique ses propres batteries, et construit son propre univers lorsqu’il se retrouve derrière un drum. Un univers débridé, à l’image du Montréal des années 50, celui des clubs de nuits de Montréal, celui de l’âge d’or du jazz au Québec (Productions du Rapide-Blanc).

Note : Les informations placées entre crochets décrivent le contenu visuel et audio de l’extrait. Le reste du texte correspond au dialogue. Les passages en anglais dans le film original ont été librement traduits et sont écrits en italiques.

[1 séquence de 1:34 minute.]

[Intérieur d’une maison, jour. Couleur.]

[La séquence présente deux protagonistes masculins : Guy Nadon le roi du drum, portant une chemise à motifs floraux et d’épaisses lunettes, ainsi que Vic Vogel, portant la barbiche et un t-shirt souvenir de la Floride.]

[Plan rapproché sur Vogel, assis sur un tabouret devant un piano. De très grandes œuvres abstraites couvrent les murs derrière lui. Il est de face, le visage légèrement tourné vers la gauche et s’adresse à Nadon hors-champ.]

Vogel : Dis donc, te rappelles-tu pourquoi que t’as joué une fois avec tes criss de souliers ? T’rappelles-tu ?

[Nadon, assis sur un tabouret devant sa batterie, face à la caméra, répond à Vogel qui se trouve maintenant hors champ, juste derrière l’opérateur de la caméra. Il se penche vers l’avant, puis lève le bras au milieu de sa phrase pour appuyer ses paroles.]

Nadon : C’est pour capter l’attention des gens. C’est pour faire un show, un showbizz.

Vogel : Tu vas dire… Toé… Tu voulais être accepté ?

[Zoom sur le visage de Nadon maintenant en gros plan. Il se penche vers l’avant pour bien saisir les paroles de Vogel.]

Nadon : Accepté !

Vogel : Par le, la foule ?

Nadon : [en faisant des gestes de la main] Ouais, accepté par la foule, pour pas passer dans l’ombrage.

Vogel : Ouais ouais, you wanted to be somebody! [tu voulais être quelqu’un!]

Nadon : [en hochant la tête] Somebody. ] [Quelqu’un.]

Vogel : You wanted to be in showbusiness! [Tu voulais être dans le show business!]

Nadon : [en hochant la tête] Showbusiness.

Vogel : Right! [Oui!]

Nadon : [en souriant] You never [T’es jamais], euh, y’est jamais trop tard pour être dans le showbizz !

Vogel : Bin même l’Orchestre symphonique c’est le plus grand showbusiness au monde.

Nadon : Oui.

Vogel : Ti-Guy, est-ce que t’es encore capable de faire ça ?

Nadon : [en hochant la tête] Totalement monsieur Vogel !

[De la musique se fait entendre jusqu’à la fin de l’extrait : un duo de piano et de batterie.]

[L’image en plan fixe est entièrement plongée dans le noir et seulement quelques éléments fluorescents sont discernables : des baguettes, le contour d’un tambour, une épinglette et les lunettes de Nadon. Ce sont les seuls éléments qui apparaissent à l’écran. Nadon joue sur un tambour et les baguettes virevoltent de haut en bas à grande vitesse.]

[Retour à l’intérieur de la maison, Nadon filmé en plan rapproché est assis devant sa batterie. Il joue en utilisant des pantoufles en guise de baguettes. Il tape à grande vitesse sur les divers tambours et cymbales de sa batterie avec un grand sourire, passant de droite à gauche et utilisant toutes les parties de son instrument. Il tape même les pantoufles entre elles pour créer des sons inédits. Hors-champ, Vogel joue du piano pour accompagner l’accompagner.]

[Retour sur le plan noir. Gros plan sur les lunettes de Nadon, puis sur son tambour et finalement sur une de ses baguettes qu’il fait tourner dans sa main telle une hélice.]

[Retour sur un gros plan des pantoufles utilisées par Nadon, puis zoom arrière pour cadrer à nouveau tout le haut du corps de Nadon et l’ensemble de sa batterie. La caméra effectue un mouvement vers sa gauche et capte Vogel au piano, de profil. Leur pièce musicale se termine avec quelques notes de piano et Vogel qui lève les bras.]

[Fin de l’extrait.]

Genèse d’une caméra, quintessence de la portabilité pour les professionnels

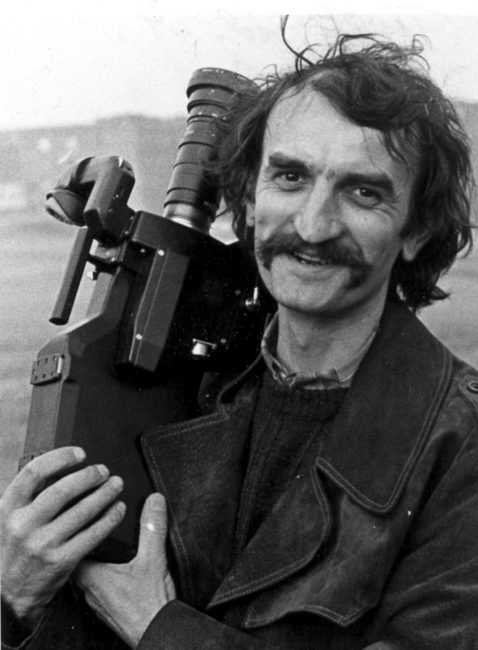

La quête vers la création de caméras portables a poussé l’ingénieur et cinéphile Jean-Pierre Beauviala à créer une caméra professionnelle qui répondait à ses besoins de tournage.

Née de l’idée de créer un projet de film engagé pour plonger le spectateur en immersion audiovisuelle dans les rues de Grenoble, en France, Jean-Pierre Beauviala se rend compte qu’il n’existe pas encore de caméra portable et capable de se synchroniser avec l’enregistreur sonore de manière peu contraignante. Comme la plupart des cinéastes des années 50 et 60, Beauviala se trouve confronté à des appareils imparfaits pour un tournage en immersion, sur le vif.

Photographie de Jean-Pierre Beauviala en 1972.

Jean-Pierre Beauviala – CC BY-SA 4.0

Beauviala va d’abord travailler pour une des plus grandes compagnies françaises de fabrication de caméras : la firme Éclair. Ces expériences en tant qu’ingénieur-consultant puis directeur des études le forment à la conception d’appareils cinématographiques. Le modèle de caméra Aaton est d’ailleurs le descendant direct de deux caméras emblématiques de la firme Éclair, l’Éclair 16 et le Caméflex. Toutes les deux très utilisées par les cinéastes du direct et de la Nouvelle Vague. L’Éclair par exemple se porte déjà sur l’épaule, mais elle est trop déportée sur l’avant, ce qui demande au caméraman de forcer davantage pour la rééquilibrer ou de porter un harnais. Cela occasionne des souffrances physiques après quelques heures de tournage. En plus, il y a quelques difficultés de synchronisation de l’image et du son, jusque-là réalisée à l’aide de câbles.

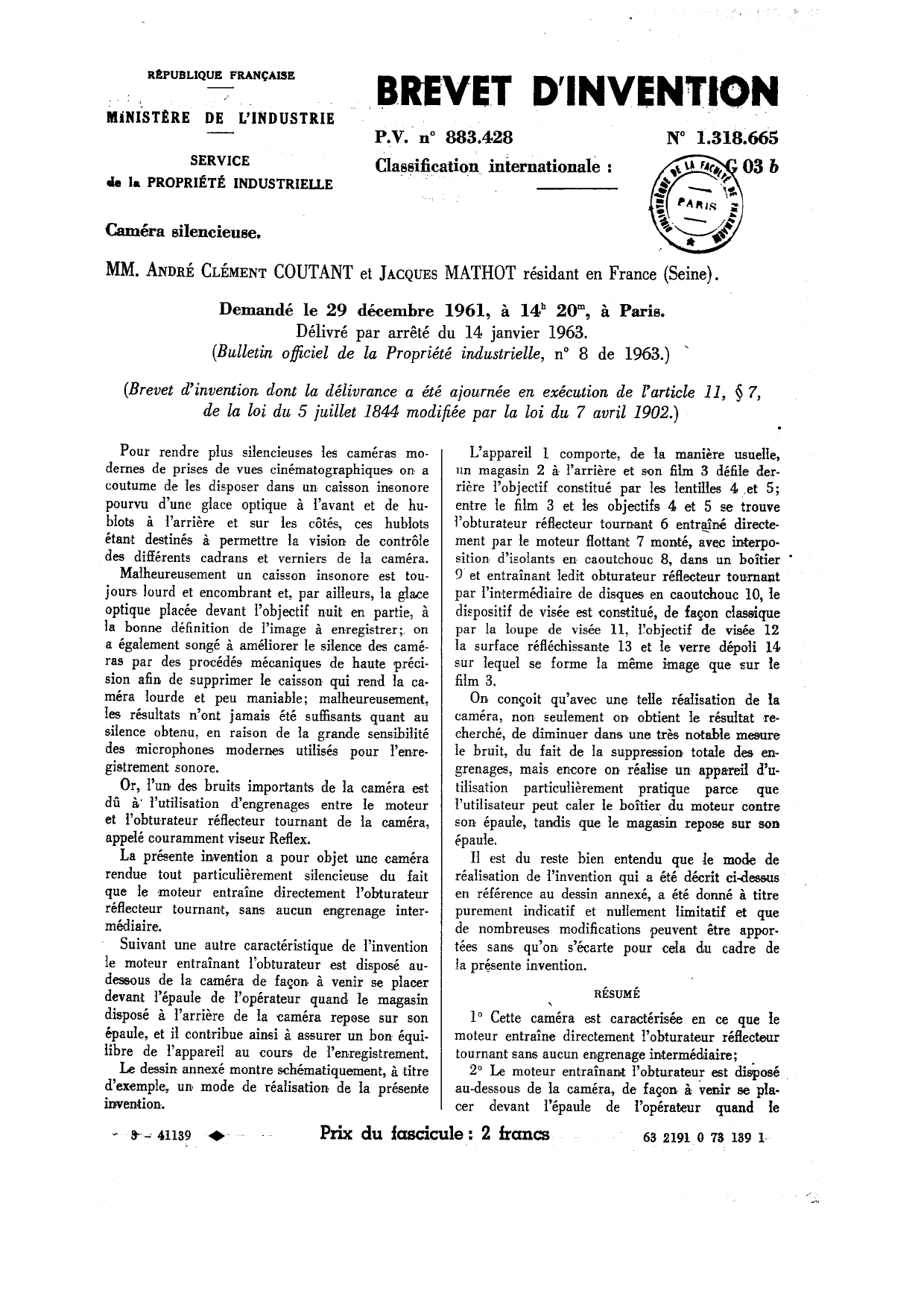

Coutant, Clément, et Jacques Mathot. 1961. Brevet d’invention. No. 1.318.665. Paris, France. 3 p.

Domaine public

Brevet d’invention de la caméra Éclair

Ce brevet de trois pages contient deux pages de descriptif et une figure de la future caméra sur la dernière page. Le brevet garantit la propriété intellectuelle et le monopole de l’exploitation à son inventeur.

Ce module PDF pourrait être innaccessible. Une version alternative est disponible en dessous.

Coutant, Clément, et Jacques Mathot. 1961. Brevet d’invention. No. 1.318.665. Paris, France. 3 p.

Domaine public

Pour rendre plus silencieuses les caméras modernes de prises de vues cinématographiques on a coutume de les disposer dans un caisson insonore pourvu d’une glace optique à l’avant et de hublots à l’arrière et sur les côtés, ces hublots étant destinés à permettre la vision de contrôle des différents cadrans et verniers de la caméra.

Malheureusement un caisson insonore est toujours lourd et encombrant et, par ailleurs, la glace optique placée devant l’objectif nuit en partie, à la bonne définition de l’image à enregistrer ; on a également songé à améliorer le silence des caméras par des procédés mécaniques de haute précision afin de supprimer le caisson qui rend la caméra lourde et peu maniable ; malheureusement, les résultats n’ont jamais été suffisants quant au silence obtenu, en raison de la grande sensibilité des microphones modernes utilisés pour l’enregistrement sonore.

Or, l’un des bruits importants de la caméra est dû à l’utilisation d’engrenages entre le moteur et l’obturateur réflecteur tournant de la caméra, appelé couramment viseur Reflex.

La présente invention a pour objet une caméra rendue tout particulièrement silencieuse du fait que le moteur entraîne directement l’obturateur réflecteur tournant, sans aucun engrenage intermédiaire.

Suivant une autre caractéristique de l’invention, le moteur entraînant l’obturateur est disposé au-dessous de la caméra de façon à venir se placer devant l’épaule de l’opérateur quand le magasin disposé à l’arrière de la caméra repose sur son épaule, et il contribue ainsi à assurer un bon équilibre de l’appareil au cours de l’enregistrement.

Le dessin annexé montre schématiquement, à titre d’exemple, un mode de réalisation de la présente invention.

L’appareil 1 comporte, de la manière usuelle, un magasin 2 à l’arrière et son film 3 défile derrière l’objectif constitué par les lentilles 4 et 5 ; entre le film 3 et les objectifs 4 et 5 se trouve l’obturateur réflecteur tournant 6 entraîné directement par le moteur flottant 7 monté, avec interposition d’isolants en caoutchouc 8, dans un boîtier 9 et entraînant ledit obturateur réflecteur tournant par l’intermédiaire de disques en caoutchouc 10, le dispositif de visée est constitué, de façon classique par la loupe de visée 11, l’objectif de visée 12 la surface réfléchissante 13 et le verre dépoli 14 sur lequel se forme la même image que sur le film 3.

On conçoit qu’avec une telle réalisation de la caméra, non seulement on obtient le résultat recherché, de diminuer dans une très notable mesure le bruit, du fait de la suppression totale des engrenages, mais encore on réalise un appareil d’utilisation particulièrement pratique parce que l’utilisateur peut caler le boîtier du moteur contre son épaule, tandis que le magasin repose sur son épaule.

Il est du reste bien entendu que le mode de réalisation de l’invention qui a été décrit ci-dessus en référence au dessin annexé, a été donné à titre purement indicatif et nullement limitatif et que de nombreuses modifications peuvent être apportées sans qu’on, s’écarte pour cela du cadre de la présente invention.

Photographie d’un caméraman avec une Éclair à l’épaule. On constate que l’essentiel du poids de la caméra se situe à l’avant de l’épaule du caméraman. La Aaton a un design similaire à cette caméra.

Podzo Di Borgo – CC BY-SA 4.0

Beauviala va donc inventer différentes caméras pour pallier ces problèmes et répondre aux désirs de renouveau formel et esthétique des cinéastes québécois, français et états-uniens des années 60.

La société Aaton est créée en 1971 en France par Jean-Pierre Beauviala. Avec son équipe, il n’aura de cesse de perfectionner la caméra pour atteindre leur idéal :

Le projet central de Beauviala reste la conception de ce qu’il appelle “un instrument plus amical”. Pour lui, l’objectif premier est de développer un outil qui correspond à ce que devrait être une caméra de cinéma idéale : un “chat-sur-l’épaule”. Ce mantra agit comme le fil conducteur, le postulat constamment mobilisé et réinterrogé, de la conception de toute une gamme d’appareils de prise de vues 16 mm. Leurs différentes caractéristiques techniques découlent toujours, directement ou indirectement, de cette volonté initiale de faire de la caméra un “chat”

(Grizet 2017, p. 39).

Publicité extraite d’une brochure des caméras Aaton.

© Aaton Digital

En 1975 après deux années de recherches et de tests, la Aaton 7, la première caméra de la firme, est mise en marché. Elle permet une synchronisation avec l’enregistreur sonore, sans câble, grâce à un « moteur Quartz universel ». Les propriétés du quartz sont déjà utilisées en horlogerie pour connaître l’heure exacte. Ici, il rend possible le réglage précis de la vitesse des moteurs des deux appareils (caméra et enregistreur sonore).

Fiche technique de la Aaton

Quelles étaient les caractéristiques de cet appareil qui le rendait si léger et portable et qui lui permettait une grande proximité avec son sujet?

Caractéristiques

- Dimensions

- 50 cm x 20 cm x 23 cm.

- Poids

- 6 kg avec batteries et magasins.

- Matériaux

- Des composants électroniques composent la caméra et permettent une synchronisation image/son parfaite.

- Vitesse de prise d’images

- Vitesse de prise de vue variable de 6 à 32 images par seconde.

Composantes et accessoires

- Batterie

- La batterie peut alimenter la caméra, pour un tournage, jusqu’à 5 magasins en condition normale.

- Pellicule de 16 mm

- La pellicule utilisée est plus sensible et permet au caméraman de filmer en toutes circonstances, aussi bien en intérieur qu’en extérieur, que de nuit.

- Magasin de 120 mètres

- Les magasins préchargés se montent et démontent rapidement. C’est un avantage lorsqu’on veut filmer sur le vif.

- Système de visée réflex performant

- Permet de contrôler avec précision le cadrage puisque le cinéaste voit exactement ce qu’il filme pendant qu’il le filme.

- AatonCode

- C’est une des premières caméras qui incruste directement un code horaire sur la pellicule au moment du tournage. Il permet une synchronisation du son et de l’image lors du montage.

- Poignée en bois de noyer à la forme d’un poing fermé

- Réglable en fonction de la morphologie du caméraman. Cette poignée permet de manier plus facilement la caméra pendant le tournage.

Particularités de l’appareil

- Pas de microphone intégré à la caméra, besoin d’un microphone indépendant

- Le microphone est fixé sur une perche manipulée par un preneur de son. Indépendant du caméraman, le preneur de son peut enregistrer loin de la caméra librement

- Zoom

- Utilisé par les opérateurs en documentaire, il permet une très grande flexibilité sans avoir à changer les objectifs et donc sans interruption de tournage. Il est modérément utilisé pour faire des effets de zoom avant ou zoom arrière.

- La caméra est très silencieuse

- Le moteur de la caméra est très silencieux, environ 23 décibels, un genre de murmure à peine audible.

- Creux au niveau du corps de la caméra

- Permet de poser la caméra sur l’épaule qui est un point stable du corps.

Le fonctionnement et la prise en main

La Aaton répond avant tout au besoin de tournages dans l’action.

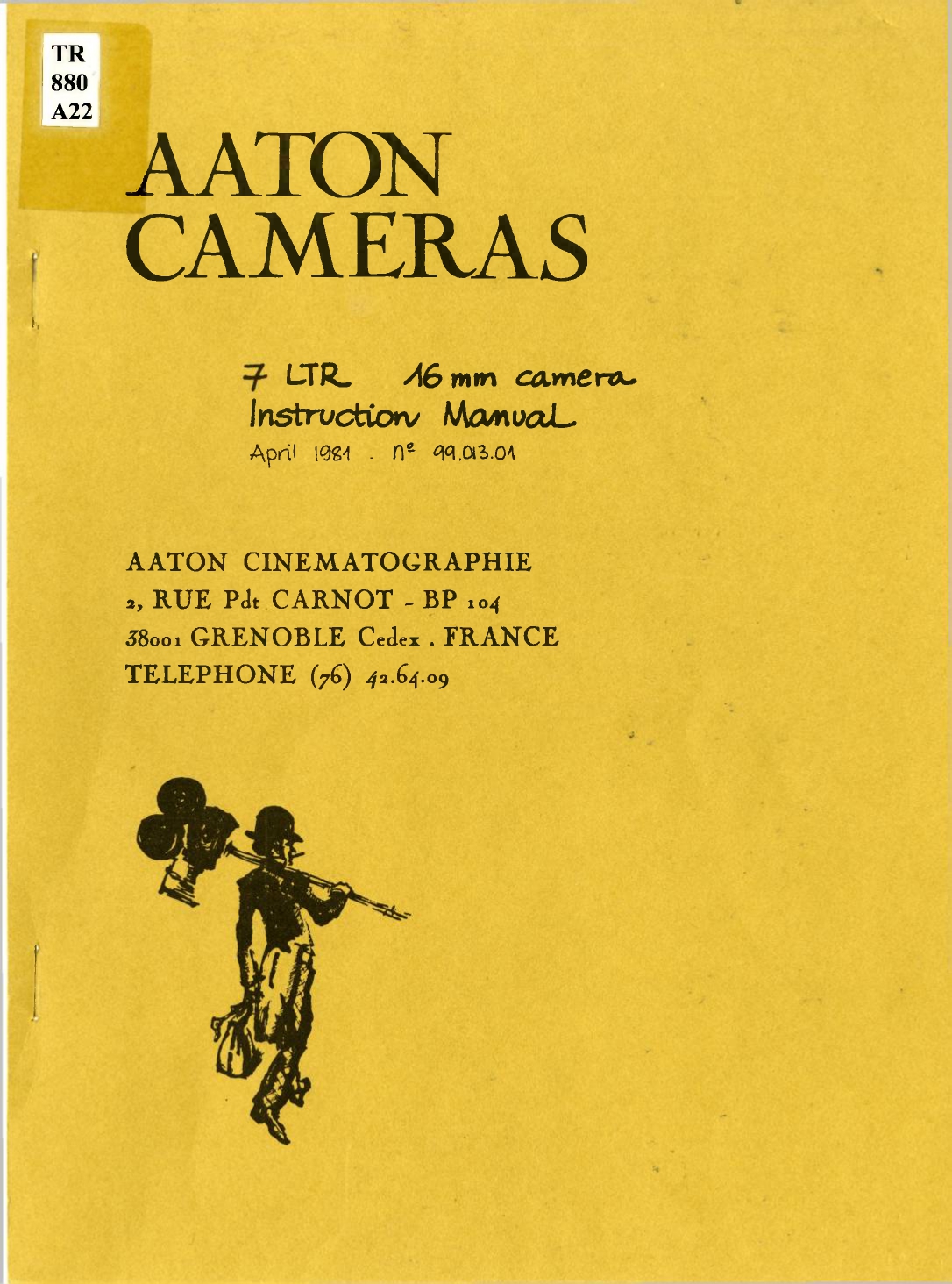

S. a. 1981. Aaton Cameras 7 LTR 16 mm camera Instruction Manual. 29 p. TR 880 A22. Collection Cinémathèque québécoise.

© Aaton Digital

Manuel d’instruction pour la caméra Aaton 7LTR 16 mm.

Ce manuel d’instruction de 29 pages contient toutes les étapes permettant de mettre en marche la caméra, l’opérer et la nettoyer. Il y a également une explication de l’acronyme LTR : le L désigne le photomètre incorporé è la caméra et qui donne une indication (lorsque l’opérateur regarde dans l’œilleton) de la quantité de lumière réfléchie par le sujet. Cela permet de régler l’exposition sans avoir besoin d’appareils supplémentaires (comme un posemètre). Le T renvoie aux repères temporels directement inscrits sur la pellicule, lisibles facilement. Cela permet de limiter l’usage de la claquette qui interrompt le tournage. Enfin le R, correspond au relai vidéo. Une caméra vidéo (Aaton VR30 aussi appelée Paluche) est intégrée à la caméra analogique et permet de transmettre une image de ce qui est filmé à un enregistreur sur bande magnétique. Cela permet de visionner sur un poste de télévision ce qui est tourné, soit par les personnes filmées pour un meilleur contrôle de leur image, soit par des producteurs contrôlant la qualité du film.

Ce module PDF pourrait être innaccessible. Une version alternative est disponible en dessous.

S. a. 1981. Aaton Cameras 7 LTR 16 mm camera Instruction Manual. 29 p. TR 880 A22. Collection Cinémathèque québécoise.

© Aaton Digital

Extraits choisis :

Option L : Photomètre

Deux cellules photoélectriques mesurent la quantité de lumière réfléchie par la pellicule pendant tout le temps d’exposition, donnant ainsi une mesure indépendante des images par seconde. En position test, une image est exposée pendant ¼ de seconde; la valeur mesurée est corrigée pour donner une indication utilisable uniquement à la vitesse cristal de 24 ou 25 images par seconde (p. 17). Ces relevés sont effectués en regardant dans le viseur en position normale. Lorsque le niveau de lumière est trop faible, la DEL verte de gauche est éteinte; lorsque le niveau de lumière est trop élevé, la DEL verte de droite est éteinte. La sous-exposition ou la surexposition sont ainsi indiquées même lorsque la diode obscurcie est éteinte à l’écran (p. 18).

Option T : Enregistrement du code temporel « Clear Time »

L’Aaton 7 LTR est équipé de l’option T pour l’enregistrement du code temporel sur pellicule 16 mm.

Il s’agit du système de marquage qui se trouve à l’intérieur de l’appareil lui-même : circuit à microprocesseur et dispositif à fibre optique permettant d’exposer des chiffres clairs sur le bord de la pellicule à chaque seconde lors de son passage sur le cadre presseur (p. 20).

Option R : Relai vidéo

L’option R est constituée de deux sous-ensembles optiques intégrés au corps de la caméra : un séparateur de faisceau qui évacue 35% de la lumière allant de l’écran de visualisation vers le viseur, vers une lentille relais et un miroir fournissant une image aérienne de l’écran de visualisation à l’arrière du châssis central. Pour mettre en œuvre l’option R, une petite caméra vidéo tubulaire (Aaton VR30) est installée dans le compartiment batterie/vidéo du PBX, transformant l’image aérienne en un signal électronique destiné à être contrôlé ou enregistré pour une visualisation ultérieure. (p. 21) [Traduction]

Le caméraman (ou son assistant) prépare la caméra : pellicule chargée, batterie insérée. Ensuite, il la juche sur son épaule puis colle un œil sur le viseur afin de cadrer ; l’autre œil peut, au besoin, permettre de voir les alentours. La main sur la poignée en bois guide la caméra alors que l’autre peut changer de focale ou ajuster la mise au point.

La Aaton offre au caméraman un confort et une grande stabilité lors du tournage : tout le poids de la caméra repose sur son tronc et non plus seulement sur ses bras. La Aaton n’est pas tant le prolongement du corps du caméraman qu’un autre corps qui entre en symbiose avec lui : le cinéaste et sa caméra sont co-actifs afin d’être au plus proche de ce qu’ils filment. Les caméramans, pour devenir professionnels, s’entraînent à manier la caméra tout en se déplaçant. Pour y arriver, il est préconisé d’exercer une pratique sportive comme le tir à l’arc pour développer sa précision et la danse, le yoga ou le Tai Chi1 pour apprendre à se mouvoir de manière fluide.

Un tournage se prépare en amont afin d’établir une relation de confiance entre les membres de l’équipe et les personnes filmées dans leur intimité. Une petite équipe composée de deux ou trois personnes peut facilement se faire accepter et filmer au plus près des gens.

Le preneur de son, équipé de son matériel, est toujours à proximité de l’action. Un assistant-caméraman prend en charge l’aspect mécanique de la caméra, il a donc un rôle plus important que l’assistant-caméraman des débuts du cinéma (évoqué dans la fiche de la Bell & Howell). Le caméraman peut donc se concentrer pleinement à ce qu’il filme, entretenir une relation de confiance et de proximité avec les personnes filmées. L’équipe du film doit finalement être imprégnée de ce qui l’entoure, être émotionnellement engagée pour réagir très vite et saisir les moments fugaces.

1 Préconisation de Jean Rouch, un ethnologue et cinéaste.

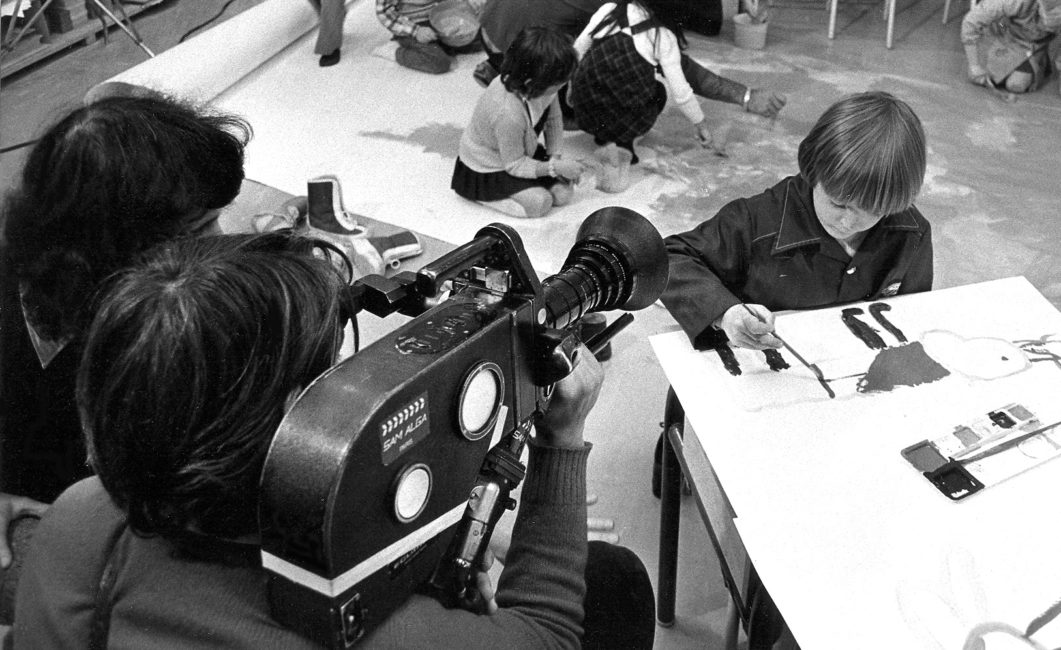

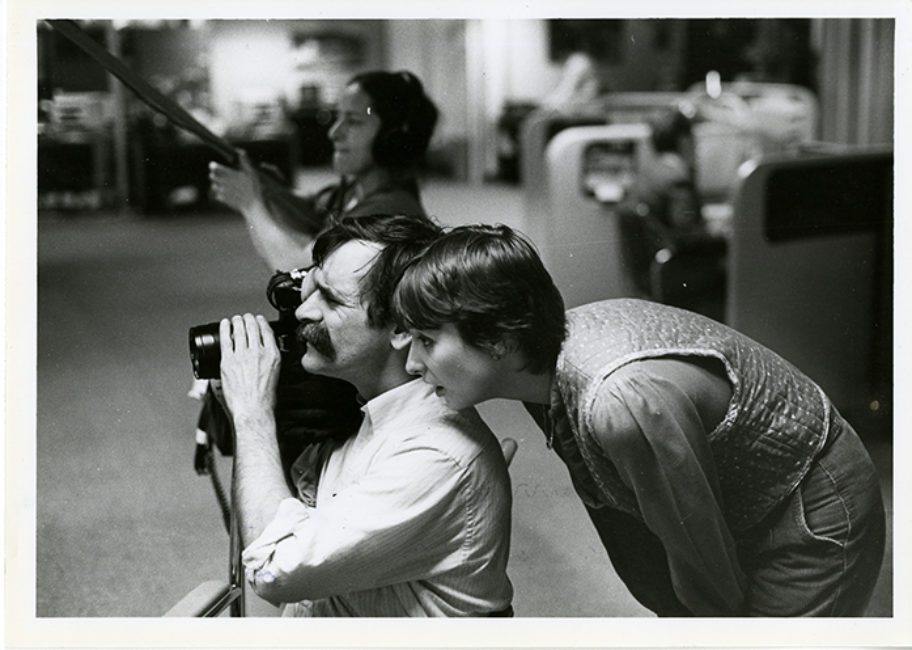

Photographie de tournage de Quel numéro What number ? La réalisatrice Sophie Bissonnette, Serge Giguère à la caméra et Diane Carrière au son. Collection personnelle de Sophie Bissonnette

©François Bouchard.

Modélisation 3D de l’opérateur de la Aaton, l’assistant-caméraman et le perchiste. L’assistant-caméraman sécurise l’opérateur dans ses déplacements.

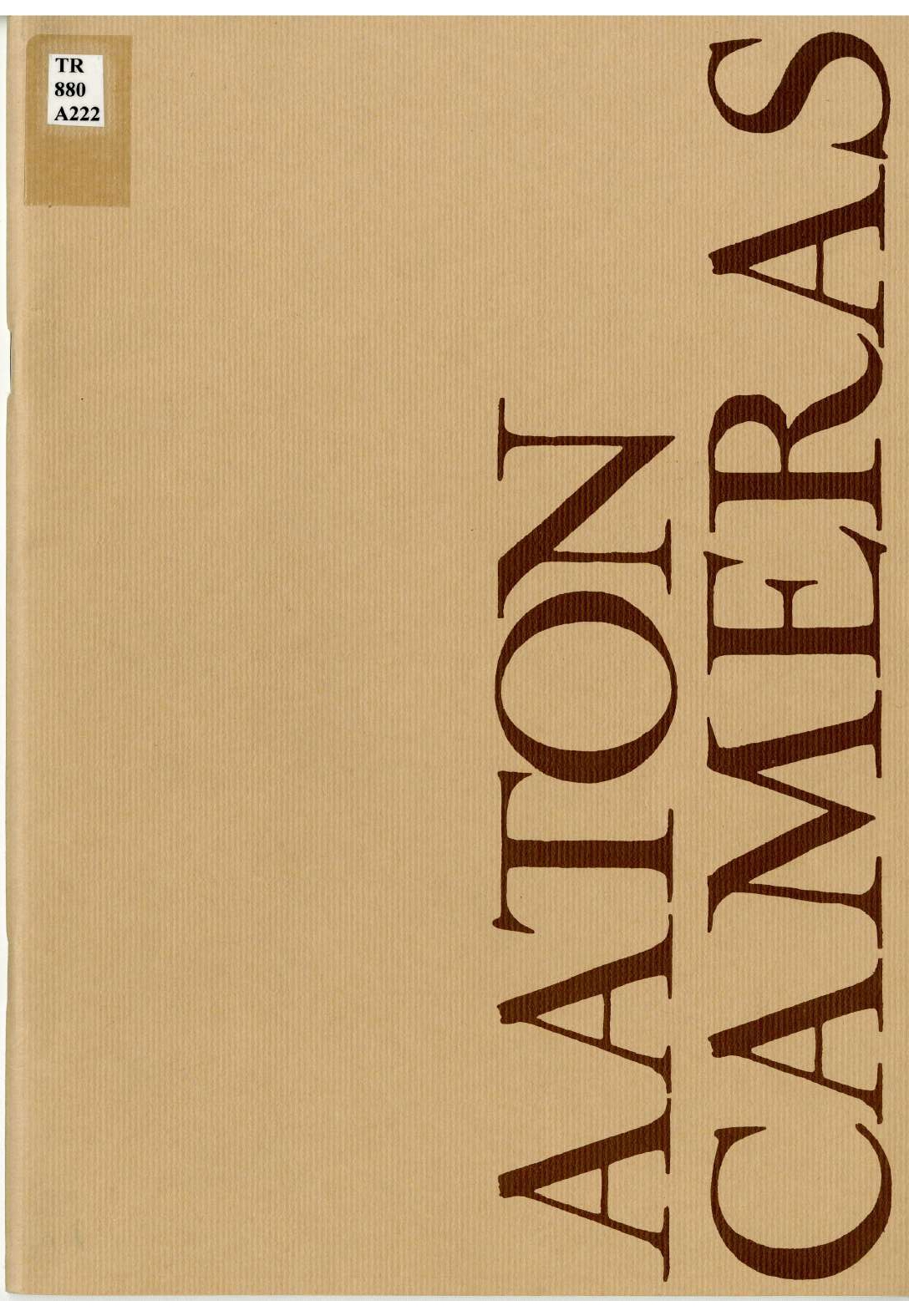

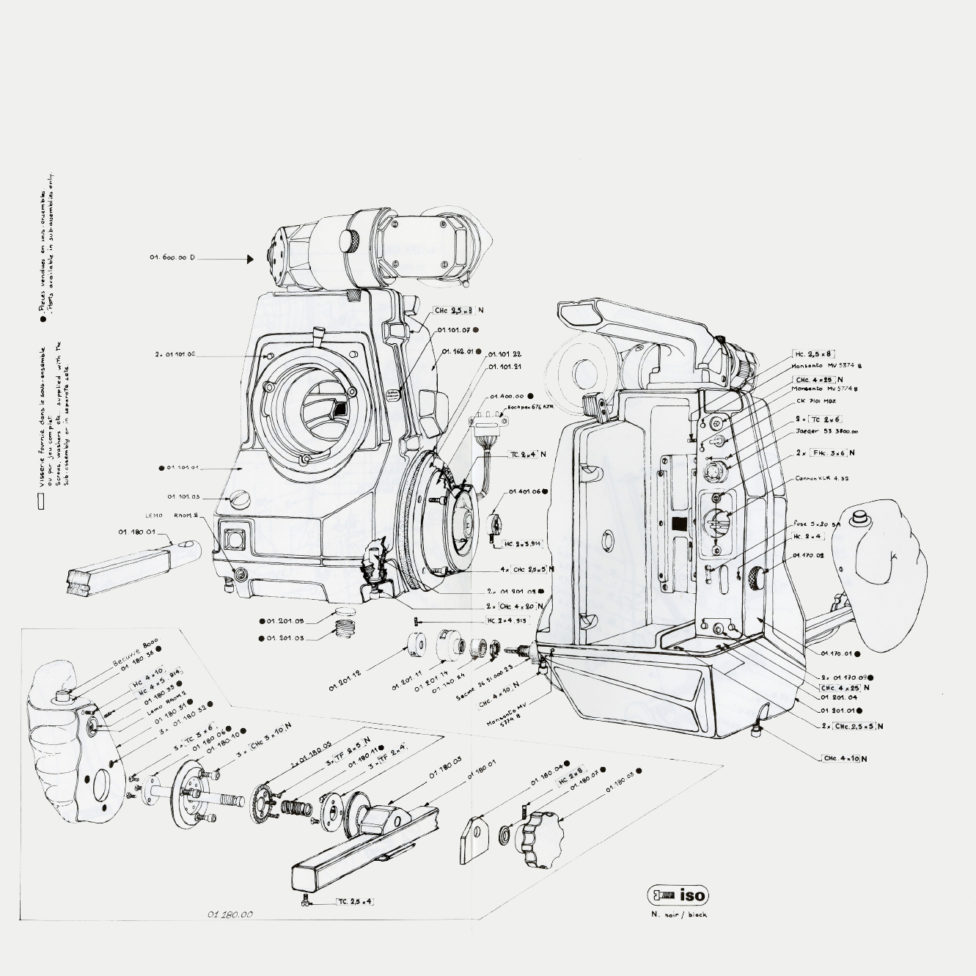

S. a. 1978. Aaton Cameras. 47 p. TR880 A222. Collection Cinémathèque québécoise.

© Aaton Digital

Brochure sur les caméras Aaton datant de 1978

Cette brochure regroupe la description de plusieurs caméras de la marque, avec plusieurs sections sur le modèle LTR, avec des photographies de tournage, des publicités et des vues éclatées des caméras.

Ce module PDF pourrait être innaccessible. Une version alternative est disponible en dessous.

S. a. 1978. Aaton Cameras. 47 p. TR880 A222. Collection Cinémathèque québécoise.

© Aaton Digital

Extraits choisis :

Un chat sur l’épaule

En termes de netteté de l’image, on sait que les caméras à pellicule, qu’elles soient de format 16 ou 35 mm, ont un net avantage sur les caméras vidéo. La balance penche également en faveur des caméras à pellicule lorsqu’il s’agit de liberté de mouvement et d’indépendance. L’Aaton LTR va encore plus loin avec un marquage clair : il assure une synchronisation absolue au preneur de son, même s’il est hors de vue. Mais pour profiter des avantages de la pellicule, la caméra doit être facile à tenir, confortable, bref, elle doit être adaptée. C’est pour cette raison que l’Aaton a sa forme générale caractéristique, avec une grande encoche pour l’épaule du caméraman. Et l’œilleton est placé de manière à permettre une visualisation facile et sans fatigue. Le prolongement logique de cette conception ergonomique est la poignée avant en noyer ; elle se déplace le long d’une tige jusqu’au corps de l’appareil, ce qui permet au caméraman de soulever l’appareil de son épaule et de le tenir contre sa tête pour réaliser des panoramiques et des travellings en douceur.

Les chats n’aboient pas.

L’Aaton a été conçue pour être silencieuse. Elle est actionnée par un moteur sans balais directement lié au mouvement des griffes; la transmission de puissance se fait par des engrenages de haute technologie—pas de courroies bruyantes. Comme la pellicule est plate et lisse lorsqu’elle se déplace sur la plaque du couloir, elle n’a pas besoin d’une forte pression arrière pour la maintenir en place. Cela signifie que la griffe peut entrer et sortir des perforations sous une faible accélération; il n’y a pas de génération de bruit conséquente pendant l’avancement. Il est rare que le niveau sonore d’une Aaton dépasse 28 dB. Avec un façonnage spécial (c’est-à-dire plus de temps et plus d’argent), il est possible de le faire fonctionner à 23 dB; chaque Aaton a ce potentiel. Adieu aux câbles, à la fatigue et au bruit. Le chat est de retour et j’en suis heureux. [Traduction]

Utilisateurs et témoignages

Au Québec dans les années 1950, les productions de l’ONF sont réalisées par des équipes techniques qui jusque-là suivent des normes relativement rigides. Michel Brault, un des grands directeurs photo, caméraman et réalisateur québécois emblématique du cinéma direct, raconte comment la formation se passait à l’ONF. Le directeur du département des caméras de l’ONF enseignait aux nouvelles recrues que pour faire de belles images, il fallait être bien assis et examiner longuement l’image avant de tourner. Par ailleurs, pour synchroniser le son, il fallait au moment du montage synchroniser mot par mot en repérant le mouvement des lèvres, c’était une opération longue et fastidieuse. Une alternative était de brancher l’ensemble du dispositif technique sur le secteur, et cela impliquait donc de tourner en studio.

Au milieu des années 1950, une nouvelle génération de cinéastes francophones va bousculer ces codes à la recherche d’authenticité. Le cinéma direct commence ainsi. Il ne restait plus qu’à développer des appareils capables de répondre à ces besoins.

Michel Brault témoigne de l’importance de la Aaton dans les années 1980. Il fut par ailleurs le représentant de la marque au Canada :

On en avait assez de tourner des documentaires comme de la fiction avec d’énormes appareils qu’il fallait brancher sur le secteur 110 volts pour être synchro avec le son par la fréquence de 60 cycles de l’Hydro-Québec. Nous, on voulait se balader partout, sans fil dans les pattes […] La vedette maintenant, c’est la Aaton qui est presque parfaite, la caméra la plus ergonomique de l’histoire du cinéma.

(Brault 1991, p. 22)

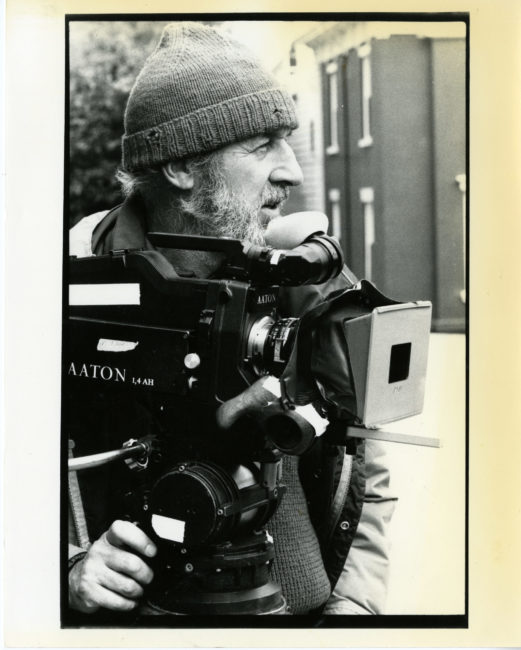

Michel Brault en tournage. Collection Cinémathèque québécoise. Fonds Michel Brault 2019.0084.PH

Aaton a participé à la fin d’une transformation de la pratique documentaire : le geste du caméraman mène vers de nouvelles écritures documentaires. La synchronisation du son permet de laisser les gens s’exprimer par eux-mêmes sans qu’il y ait de commentaires ajoutés par les réalisateurs. Les protagonistes parlent en leur nom.

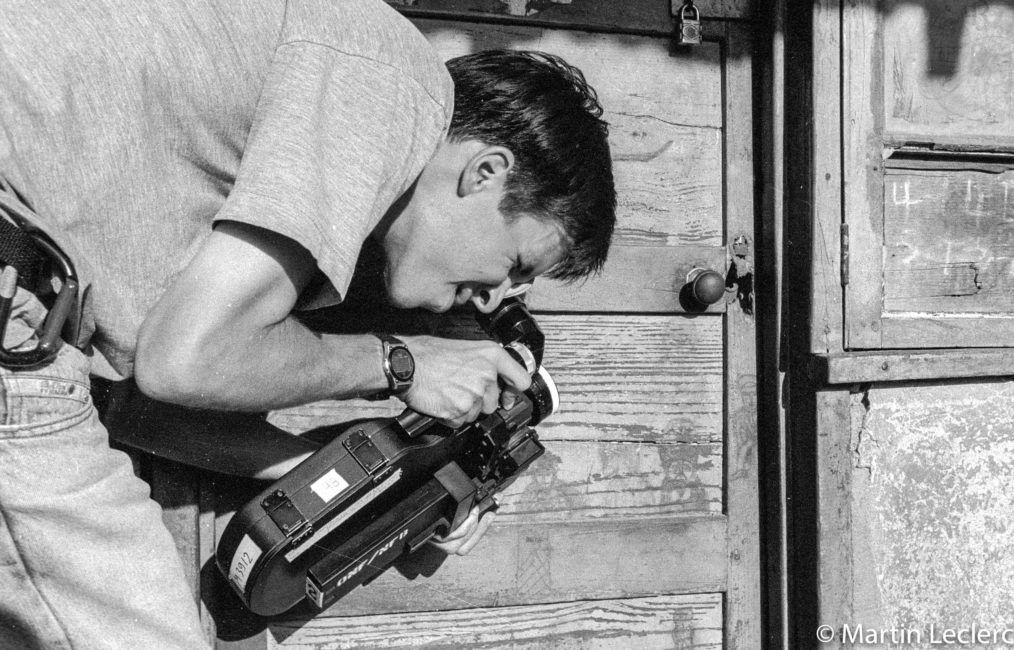

Denis Villeneuve tourne avec une Aaton lors du tournage de REW-FFW (1994, ONF) en Jamaïque.

© Martin Leclerc, photographe

Beauviala avait une idée précise de l’utilisation de sa caméra lors de sa conception. Dans la réalité, la Aaton a aussi été utilisée pour les reportages télévisuels. L’ORTF (télévision française jusqu’en 1974) fut un des premiers acheteurs de l’Aaton puis la BBC acheta également des exemplaires de la caméra. Elle fut aussi utilisée sur les plateaux de tournage d’importantes productions de films de fiction jusqu’au passage au numérique.

Ressources additionnelles

Voici un lien vers un lexique qui te permettra de mieux comprendre certains termes utilisés : Glossaire du cinéma

Tu es curieux ? Tu veux en savoir plus sur la Aaton et les cinéastes qui l’ont utilisée ? Voici des liens vers d’autres contenus qui te permettront d’approfondir tes connaissances.

- Un film portant sur Jean-Pierre Beauviala et la Aaton disponible en ligne : Un chat sur l’épaule, 2013, réalisé par Julie Conte

- Entrevue de Jean-Pierre Beauviala et Philippe Vandendriessche à la Cinémathèque française en 2014

- Entrevue sur France culture de Jean-Pierre Beauviala concepteur de la Aaton

- Quel numéro What number ? Réalisé par Sophie Bissonnette en 1985, disponible intégralement en ligne

- Entrevue de Michel Brault en 1961 exposant ce qu’est pour lui le cinéma direct autrement appelé cinéma-vérité

- Copie zéro n. 5 portant sur le travail de Michel Brault

Bibliographie

Anon. 1978. Aaton Cameras. TR880 A222. Cinémathèque Québécoise collection. 47 p.

Anon. 1981. Aaton Cameras 7 LTR 16 mm Camera Instruction Manual. TR 880 A22. Cinémathèque Québécoise collection. 29 p.

Bouchard, Vincent. 2012. Pour un cinéma léger et synchrone! Invention d’un dispositif à l’Office national du film à Montréal. Paris : Presses universitaires du Septentrion.

Brault, Michel. 1991. « Métamorphose d’une caméra : fragment d’une langue histoire ». Lumières, no 25, p. 22-23.

Coutant, Clément and Jacques Mathot. 1961. Brevet d’invention. No. 1.318.665. Paris, France. 3 p.

Graff, Séverine. 2014. Le cinéma-vérité : films et controverses. Rennes : Presses Universitaires de Rennes.

Grizet, Denis. 2017. « Les appareils de prise de vues de la société Aaton (1971-2013). Du ‘direct’ au ‘numérique’ : enjeux techniques et esthétiques ». Mémoire de maîtrise. Université de Rennes.

Marsolais, Gilles. 1997. L’aventure du cinéma direct revisitée. Laval: 400 coups.

Mouëllic, Gilles (dir.). 2020. « L’innovation technique, de l’argentique au numérique : le cas de la société Aaton ». Encyclopédie raisonnée des techniques du cinéma. Sous la direction d’André Gaudreault, Laurent Le Forestier et Gilles Mouëllic. www.encyclo-technes.org/fr/parcours/tous/aaton

Mouëllic, Gilles, et Giusi Pisano (dir.). 2021. Cahier Louis-Lumière, n° 14 (numéro « Aaton : le cinéma réinventé »).

Nicolazic, Vanessa (Université Rennes 2). « Main, épaule, les creux de l’identité : une archéologie de l’Aäton 7 ». Conférence dans le cadre du Colloque Cinéma et portabilité, Montréal, octobre 2017.

Sorrel, Vincent. 2017. « L’invention de la caméra Éclair 16 : du direct au synchrone ». 1895, no 82, p. 106-131.

Tu veux en apprendre plus?

Fais un voyage audio dans l’univers de cet appareil.